アピアランス・デザインの必要性

照度で示される空間に与えられる光の量。それがいかに多くとも、その空間に何もなければ何も見えません。そこにモノが存在し、光を反射して輝度をもつことで、私たちに初めてその光が見えます。ところがその見え方(アピアランス)は、背景とのコントラストによって異なります。照度から輝度へ、輝度からアピアランスへ、よりよい視環境を実現するためにはこのステップを進めていくことが必要です。 講師:中村 芳樹

照度で示される空間に与えられる光の量。それがいかに多くとも、その空間に何もなければ何も見えません。そこにモノが存在し、光を反射して輝度をもつことで、私たちに初めてその光が見えます。ところがその見え方(アピアランス)は、背景とのコントラストによって異なります。照度から輝度へ、輝度からアピアランスへ、よりよい視環境を実現するためにはこのステップを進めていくことが必要です。 講師:中村 芳樹

アピアランス・デザイン ベーシックコース (第1期:全12回)

※枠内の左側に□印のある講義は講義名をクリックすると詳細や第一期受講者の声をご覧頂けます。

【受講者の声】

【受講者の声】

・照明の歴史や、高齢者と若年者におけるモノの識別能力・順応の差異の違いがよく理解できました。(S.Sさん)

・様々なグラフ、データを用いた説明は分かり易く、目の仕組み及び高齢者のための視環境に関しての基本的な知識を知ることができた。(K.Nさん)

・専門的すぎない内容だったので理解しやすかったと思います。高齢者の視力の話などを聞いてなぜ照明デザインが必要なのか納得することができました。(K.Wさん)

1.測光量/2.測光装置/3.照度と輝度の測定上の注意事項/4.LEDの測光の問題

1.測光量/2.測光装置/3.照度と輝度の測定上の注意事項/4.LEDの測光の問題

【受講者の声】

・光を表す単位の変換について、例題があり理解に役立ちました。輝度試験など条件設定の重要さについてもよく理解できました。(S.Sさん)

3.色彩 講師:矢口博久

色には3つの要素があります。光、それによって照らされる物、そして色を感じる視覚です。照明の効果を定量化するのに欠かせない表色系はこの3要素をうまく取り入れて出来ています。

この講義では、色覚のメカニズムから始まり、色をどのように表すか、そして最後にその光によって照明された物がどう見えるのか、つまり照明の演色性について分かりやすく解説します。

1.3色理論と3種類の錐体細胞/2.等色実験と三刺激値/3.CIE XYZ表色系/4.均等色空間と色の恒常性/5.色の3要素と条件等色/6.CIE演色性評価方法/7.新しい演色評価の動き

【受講者の声】

・式等を示しながら詳しい説明をしていただき、非常に面白い講義でした。RGB表色系は負の刺激値があり、XYZ表色系が生まれた経緯の内容などは、初めて知ったので非常に興味深かったです。(S.Yさん)【テキストについて】

それぞれの講義に使われたテキストはわかりやすくまとめられており、後から読み返しても理解できる内容であった。(O.Cさん)

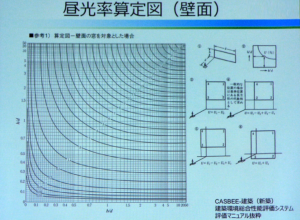

1.太陽放射と日照/2.昼光照明/3.昼光照明計算/4.省エネルギー効果計算/5.昼光利用方法/6.昼光照明設計事例

【受講者の声】・昼光照明の意義について様々な説明をすることで容易に理解することができた。昼光の分類や計算方法などを知ることができとてもためになった。

また、様々な採光方法を知ることができたので今後の昼光利用の検討に役立てることができると思った。(M.Sさん)

【受講者の声】・直管LEDの市場の動きや安全性に関して不透明な部分がありましたので大変勉強になりました。実務で照明設計や設置をするにあたり大切な知識を学ばせて頂きました。(T.Sさん)

【受講者の声】・直管LEDの市場の動きや安全性に関して不透明な部分がありましたので大変勉強になりました。実務で照明設計や設置をするにあたり大切な知識を学ばせて頂きました。(T.Sさん)

・ランプの種類は知っていたが、ランプの基本特性、特に寿命については知る機会がなかったので今回の講義で理解することができた。また、 LED照明には様々な種類があり多くのシチュエーションで利用できるようになった事など講義全体を通して最近の照明に関する諸事情を理解することができた。(M.Sさん)

1.光や色に対する二つのアプローチ/2.目に見える光を扱う輝度/3.光の効果を検討する方法/4.照明の役割とは

【受講者の声】・今までの講義で語られてきた照明工学側からの光・色の話とこれから始まる視環境デザインからの光・色の話の関係性についての講義で、照明の基礎知識の講義を受けたうえでの後半の照明のデザイン事例の講義への導入に適した内容だと思いました。(O.Sさん)

【受講者の声】・今までの講義で語られてきた照明工学側からの光・色の話とこれから始まる視環境デザインからの光・色の話の関係性についての講義で、照明の基礎知識の講義を受けたうえでの後半の照明のデザイン事例の講義への導入に適した内容だと思いました。(O.Sさん)

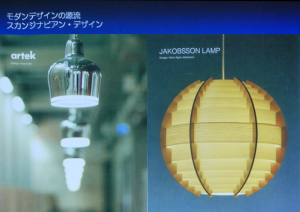

1.光は空間のマテリアル/2.照明器具は光の道具/3.照明デザインは空間デザインコンセプトを踏襲する/4.見せる光と使う光を分けよ/5.照明デザインの未来

【受講者の声】

・写真が多く使われていて、見せる光、使う光のイメージがつかみ易かった。立体的な見え方の検証として模型で再現する等、どのようにして実際の光の効果を忠実に再現するのかが分かり興味深かった。(K.Nさん)

・写真が多く使われていて、見せる光、使う光のイメージがつかみ易かった。立体的な見え方の検証として模型で再現する等、どのようにして実際の光の効果を忠実に再現するのかが分かり興味深かった。(K.Nさん)

・新国立美術館の事例紹介はとても分かり易く、興味深かった。模型を使った照明計画の手法の紹介やシミュレーションとの比較にも触れられていて、今後の参考にしたいと思いました。(Y.Kさん)

8.住宅インテリアの照明デザイン 講師:福多 佳子

住宅は、1日の疲れをいやし、明日への活力を養う場所です。そして生理的、心理的にも影響を与える光を上手に使うことで、健康維持だけでなく、より生活を楽しむことも可能となります。内装材と一体化させた間接照明は、それほどコストをかけずにグレードアップを図れるツールでもあり、視環境の観点で照明を上手に使い分けることで、住宅の質を高めるノウハウを紹介します。

1.行為の観点から多灯分散照明を検討する/2.明るさのバランスを考える/3.光色や明るさを変化させる/4.インテリアの内装材に配慮する/5.加齢に配慮する/6.照明を制御する

【受講者の声】

・具体的な写真やイラストがとても分かり易く、大変面白かったです。身近な話題でもあるので、個人的にも自邸の照明について考え直したいと思いました。また、照明計算や測定などを主に業務で行っていましたが、この講義の後からはより照明デザインの視点から光環境を見るようになりました。(S.Yさん)

・写真、統計など具体的な例を示して頂き、分かりやすかったです。年配の方の統計は非常に参考になり、実際に年配の方と話したらその通りでした。(A.Fさん)

アーツ前橋の照明について/ホキ美術館の展示照明について/京都国立博物館平成知新館/1.展示照明/2.パブリック照明/3.ライトアップ/4.色温度の統一とLED化の決断

アーツ前橋の照明について/ホキ美術館の展示照明について/京都国立博物館平成知新館/1.展示照明/2.パブリック照明/3.ライトアップ/4.色温度の統一とLED化の決断

【受講者の声】・展示品を退色させないように、また魅力的に見せる為の手法は実務でも応用出来そうでなのでテキストも繰り返し読み返したいと思います。(T.Sさん)

ヘルスケア環境に求められる照明/ストレスの少なくする照明/ストレスを少なく心を癒す光環境 5つのポイント/高齢者の視覚に配慮した照明/食事が美味しく見える照明/健康的に美しく見せる照明/病院内の各場所の照明事例

ヘルスケア環境に求められる照明/ストレスの少なくする照明/ストレスを少なく心を癒す光環境 5つのポイント/高齢者の視覚に配慮した照明/食事が美味しく見える照明/健康的に美しく見せる照明/病院内の各場所の照明事例

【受講者の声】・病院の照明計画にとても興味が湧いた。聞いていてとても刺激になる内容でした。(H.Kさん)

【受講者の声】

【受講者の声】

・空間の「質感」を重視した照明デザインの攻め方があるということを知ることができ、勉強になりました。(Y.Sさん)

・照明する対象物の質感、テクスチャや素材を生かす照明方式について、今まで特化して聞いたことはあまりなかったので興味深かった。スライドでは写真やイラストが多く、想像がしやすく分かり易かったと思います(Y.Kさん)

ンと昼光/2.昼光の特徴/3.光源としての昼光/4.昼光と人工光を組み合わせる方法/5.昼光を含めた照明デザインの考え方

ンと昼光/2.昼光の特徴/3.光源としての昼光/4.昼光と人工光を組み合わせる方法/5.昼光を含めた照明デザインの考え方【受講者の声】・扱いにくい昼光もDBを利用すれば照明器具の一つとして捉える事が出来ること、シミュレーション可能であることを図を使って具体的に説明頂けました。(N.Aさん)

アピアランス・デザイン プロフェッショナルコース (第1期:全12回)

美術館・博物館のアピアランス・デザイン 講師:岩井 達弥

美術館や博物館では展示物の見え方が重要ですが,それらの保護のために光量を絞ることも求めらます。入場者の視点の動きを考慮しながら、その光量にあわせてアンビエント光を設定する必要があり、さらに、光量レベルの異なる部屋を巡っての移動も考慮しなければなりません。

ここでは、具体的な展示環境の3Dシミュレーションを用いながら、これらを具体的に検討する方法を探ります。

ヘルスケア環境のアピアランス・デザイン 講師:手塚 昌宏

健康維持・回復力を高めることを重視するヘルスケア環境では昼光の利用が欠かせません。その際に重要となるのが,昼光と人工光のバランスです。ここでは、病室やデイルームの3Dシミュレーションを用いながら、このバランスを具体的に検討する方法を探ります。

さらに、ヘルスケア環境として重要な廊下など移動空間の見え方を3Dシミュレーションを用いて検討する方法も紹介します。